上海天文台揭示角动量传递新证据:星系群与中央星系自旋对齐

近日,中国科学院上海天文台王鹏青年研究员基于斯隆数字化巡天(SDSS)的大样本光谱数据,首次系统性地揭示了星系群自旋与其中央星系自旋在天球投影平面上呈现显著的方向性对齐。该成果以“Observational Evidence for Spin Alignment between Galaxy Groups and Their Central Galaxies”为题发表于《天体物理学快报》(The Astrophysical Journal Letters),论文作者为王鹏一人(见文章首页截图)。研究以“自旋”(角动量)这一直接的动力学量为切入点,凸显星系群这一“中间尺度”在宇宙角动量由大尺度(宇宙网/纤维结构)向小尺度(星系)逐级传递过程中的关键“桥梁”作用。

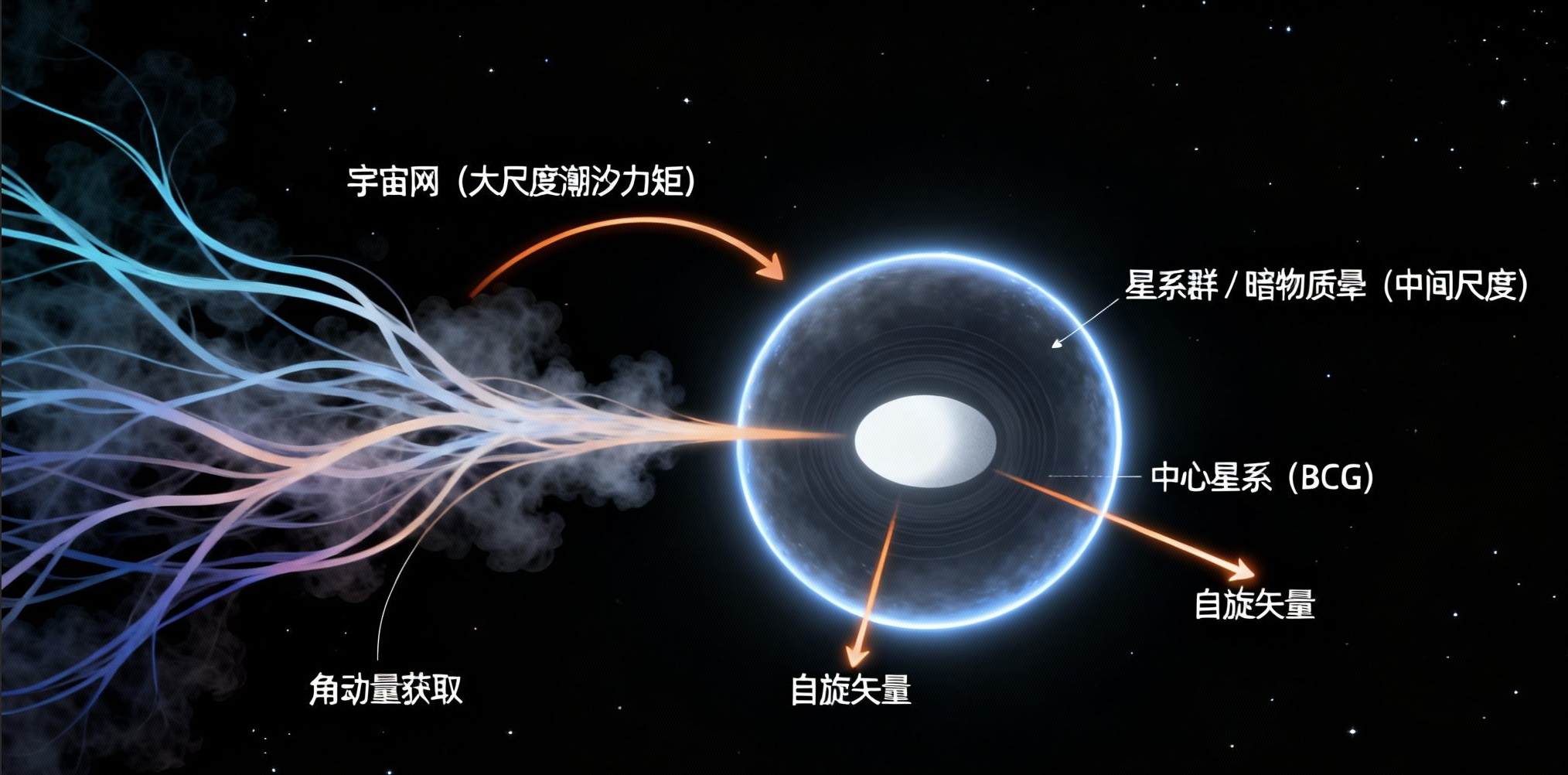

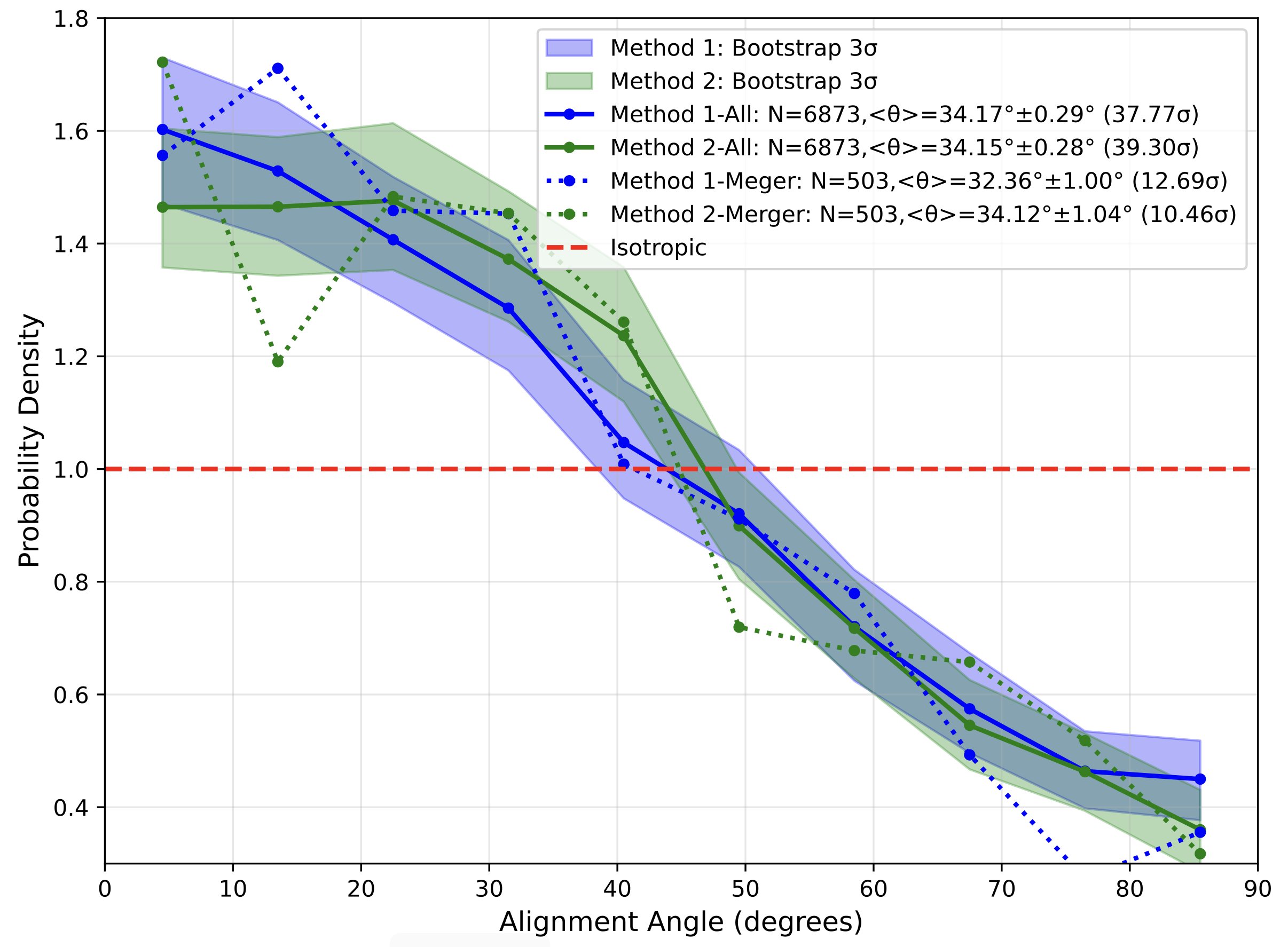

将“形状对齐”提升为“自旋对齐”,直指角动量传递机制。在层级结构形成框架下,物质沿宇宙网各向异性流动,并在潮汐力矩作用下获得角动量;星系群由小质量暗晕经吸积与并合逐步组装,其角动量随之演化并向内部成员(尤其是中央星系)传递。既往观测多以“形状/长轴”为探针,研究指出中央星系与宿主暗晕在投影上的典型对齐角约20°~ 40°,但难以直接反映角动量的真实耦合。本研究通过直接度量星系群与中央星系在投影平面上的自旋轴,给出“自旋—自旋”的方向性对齐证据,更贴近角动量传递的动力学本质(见科学结果图)。

学术意义在于明确星系群是角动量逐级传递的关键节点。本研究从“角动量传递”的视角,建立了星系群—中央星系自旋对齐的系统证据,突出星系群在角动量由大尺度(宇宙网/大尺度纤维结构)向小尺度(星系)传递中的“桥梁”作用。该结果为星系—暗晕角动量的协同演化提供了新的动力学约束,并有助于理解角动量在多尺度宇宙环境中的获取、保留与再分配机制。

王鹏表示:“我们的工作首次从动力学角度、以投影自旋轴为直接探针,系统性地证实了星系群与其中央星系之间存在显著的方向对齐。这不仅深化了我们对星系—晕关联的理解,更重要的是,为追踪角动量如何从宇宙大尺度环境逐级向星系内部传递提供了关键观测证据。”参考科学卡通图。

科学卡通图:星系群/暗物质晕在角动量从宇宙网络结构(大尺度)到星系(小尺度)传递过程中的桥梁作用。Abacus平台设计制作。

该研究获得了国家自然科学基金委面上项目、中国载人航天工程巡天空间望远镜专项科学研究经费、上海市启明星(A类)项目的经费资助。

论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ae0ca5

科学联系人:王鹏 pwang@shao.ac.cn

科学结果图:星系群自旋和中央星系自旋的对齐信号,研究采用了两种独立的方法,分别得到了统计上相似的信号。

附件下载: