天马望远镜成功捕捉12P/Pons-Brooks彗星射电信号

近日,由中国科学院上海天文台牵头的联合研究团队利用天马望远镜,对回归的12P/Pons-Brooks彗星(以下简称12P)开展了多波段射电观测,系统测量了其爆发活动中的水汽产生率,并获得了哈雷族彗星迄今在最远日心距上的氨分子探测结果。相关研究成果以“Pre-perihelion radio observations of comet 12P/Pons-Brooks with the Tianma Radio Telescope”为题,发表于国际天文学期刊《天文与天体物理》(Astronomy & Astrophysics)。

彗星的内部含有太阳系形成初期的非常丰富的各类冰质成分,在它们的轨道位置逐渐接近太阳的过程中,这些成分会在太阳辐射的加热下升华并驱动丰富的彗星活动。挥发冰的存在表明彗星自形成以来没有经历过剧烈的热演化。因此,对彗星中冰的组成的研究能够帮助我们了解46亿年前它们形成时原始太阳系的热学和化学性质。

12P是一颗轨道周期约71年的哈雷族彗星,自1812年被发现以来,每次回归时都会出现多次爆发性增亮,成因仍未解开。2024年的这次回归,12P同样出现了频繁爆发,表现为整体亮度的短时间突增。由于爆发过程往往伴随更多的气体从彗核中释放,因此,12P的爆发期是监测其气体成分及变化、分析爆发机制和物质构成的绝佳时机。

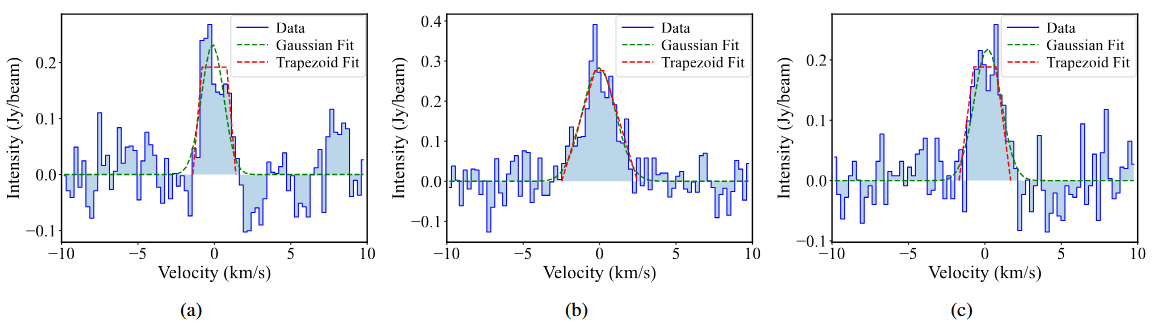

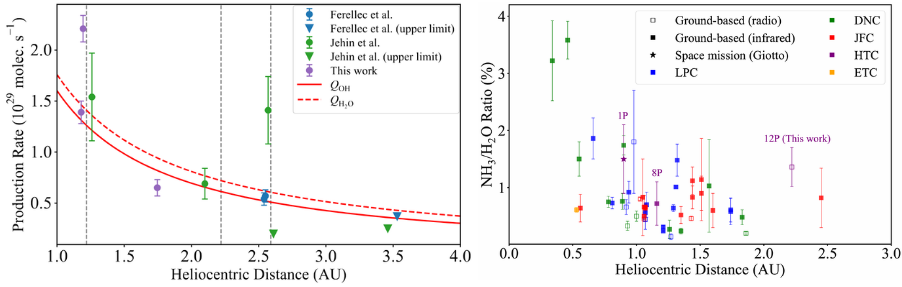

在2023年底至2024年初的观测窗口中,研究团队利用上海天马65米射电望远镜对12P开展了L波段和K波段的多次观测。在L波段的观测中,成功探测到12P的18-cm 羟基(OH) 谱线(图1)。结合辐射转移模型,计算得到12P在几次爆发前后的水汽产生率和膨胀速度。结合前人研究成果,刻画了12P在爆发影响下的短期以及长期活动性变化(图2左)。在距离太阳1 AU处,12P每秒能够释放超过5吨水蒸气,该水平超过了绝大多数短周期彗星和部分长周期彗星,足以表明12P的强活动性。而在爆发期,12P的活动性还能提升一倍左右(以水为例)。

在K波段的观测中,以3σ的置信度首次在射电波段探测到哈雷族彗星中的氨分子(NH3),这也是彗星中射电波段氨分子的最远探测记录。本次观测测量了12P在一次爆发期的NH3产率及相对丰度,发现NH3相对丰度在彗星中处于较高水平(图2右)。NH3具有较低的升华温度,对于12P这类短周期彗星,在更高挥发性物质(如CO,CO2)已经有所消耗的情况下,NH3的高丰度及其在彗核中的分布或许是12P频繁爆发的原因之一。

图1:12P在不同时期的平均18 cm OH线(缩放到1667 MHz)

图2:(左)12P的OH和水产率随日心距的变化关系;(右)不同彗星的NH3丰度随日心距的关系

该研究不仅揭示了12P彗星在爆发过程中物质释放的演化规律,也为理解彗星活动机制及其内部成分提供了新的观测依据。

论文第一作者李浚岑为上海天文台博士后,本研究的主要工作完成于其在紫金山天文台攻读博士学位期间。该工作得到国家自然基金项目、国家自然基金重点项目以及科技部重点研发计划项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1051/0004-6361/202554867

科学联系人:史弦,shi@shao.ac.cn;马月华,yhma@pmo.ac.cn

附件下载: