“柳暗花明”——从双黑洞的搜索到引力共振的核环

本期摘要

中国科学院上海天文台的研究团队利用MaNGA项目数据,深入研究了星系中心双峰窄发射线的起源。研究发现,双峰窄发射线不仅与双黑洞有关,还可能源于高速旋转气体盘、AGN外流等多种机制。2024年,团队统计分析表明,双峰窄发射线与星系中的棒、AGN和相互作用相关,其中与棒相关现象最为常见。2025年,团队进一步揭示了棒旋星系中心的核环可导致对称的双峰窄发射线特征。这一成果深化了对星系中心结构的理解,为寻找双黑洞提供了重要参考。

双峰发射线并不总是双黑洞的探针

上个世纪末,天文学家在使用长缝光谱仪观测星系中心的活动星系核(AGN)时,注意到一部分目标的光谱中存在形状奇特的电离气体发射线:每条发射线是由宽度较窄的对称双峰组成,表明存在两个具有不同速度的成分。这一发现立即引起了天文学家的研究兴趣,他们推测双峰窄发射线是由两个相互绕转的AGN成分复合形成的。具体来说,在星系形成与演化理论中,并合是星系增长的重要渠道。当两个星系的中心黑洞非常靠近但没有合并时,其各自吸积盘照亮的AGN窄线区可以产生分离的两条窄发射线。不过,由于此时两个黑洞非常靠近,地面望远镜的空间分辨率普遍不足以在成像上直接分辨它们。因此,星系中的双峰窄发射线现象一度被认为是间接寻找星系中心双黑洞最有希望的探针。

图1. 在透明介质中模拟超大质量双黑洞系统发出的全波段光,从星系盘正上方观测。 Credit: NASA's Goddard Space Flight Center/Scott Noble; simulation data, d'Ascoli et al. 2018

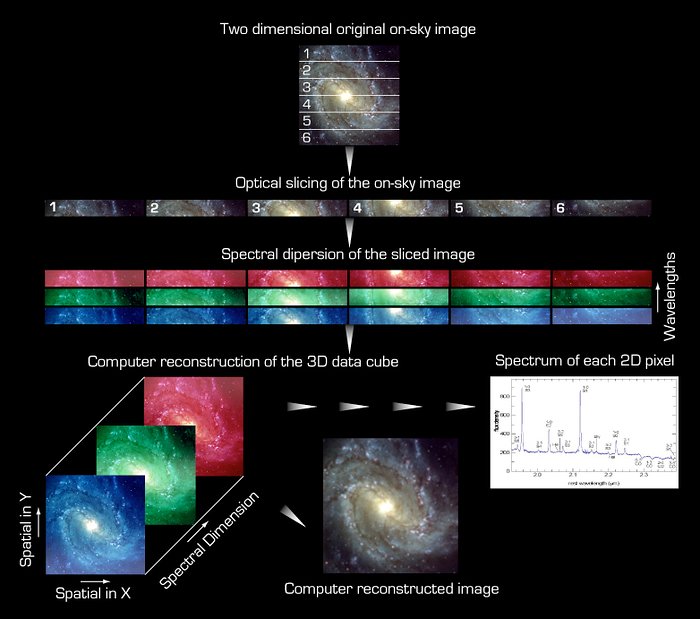

然而,在经过数十年的深入研究后,天文学家发现,星系中心的双峰窄发射线现象是普遍存在的,并且其产生机制远不止相互绕转的双AGN这一种;高速旋转的气体盘与AGN导致的气体外流都可能产生双峰窄发射线。近年来,随着新的天文仪器与技术的发展,以积分视场光谱仪为依托的积分视场光谱(IFS)技术对研究双峰窄发射线发挥了非常重要的作用。由于IFS同时提供了星系空间分辨的能谱信息,天文学家可以通过对比不同空间中发射线特征的变化来探究星系中双峰窄发射线的起源。

图2. 积分视场光谱的原理。星系2D图像经过视场划分后,为每个视场单元生成光谱。所有产生的光谱都排列成一个数据立方体,其中包含整个二维视场和从光谱仪中提取的第三维,光谱仪将光分成不同的颜色或波长。天文学家可以利用积分视场光谱的丰富信息来测量,例如,遥远星系中气体的运动。Credit: ESO

2019年,国家天文台和上海天文台的一支联合团队在对我国郭守敬望远镜发现的一批双峰窄发射线星系进行研究时,首次结合国际合作项目SDSS-MaNGA计划中的积分视场光谱数据,对星系(MaNGA ID 1-556501)中心的双峰窄发射线起源进行了探讨,并推论其物理起源是一个高速旋转的气体盘(Wang et al. 2019)。此后,又有多个团队利用SDSS-MaNGA的数据对其它双峰窄发射线星系的单个案例进行了研究,结论也各自不同,包括AGN外流和与相互作用有关的投影效应等多种不同的起源机制。2024年11月,上海天文台的一支研究团队(Qiu et al. 2024)对MaNGA项目中所有星系的积分视场光谱数据进行了双峰窄发射线的搜索和物理机制的统计研究。由于MaNGA项目提供的是目前世界上最大的星系积分视场光谱数据样本,其研究结果在统计上具有高度的显著性。研究结果表明,在本地宇宙中,星系中的双峰窄发射线分别与星系中的棒,AGN以及星系相互作用有关,而且与棒有关的双峰窄发射线现象是统计概率上最高的。目前,这一部分工作已在国际学术期刊《天体物理杂志》(Astrophysics Journal)公开发表。

双峰发射线与星系中心核环的关系

对AGN外流以及星系相互作用是如何导致两套发射线系统的,天文学家并不陌生,而对“棒是如何产生发射线的双峰特征”这一问题,还从来没有认真对待和研究过。一种直觉的物理机制是,气体在沿着棒方向的径向运动和在盘上的切向运动两种不同的速度组分是否会构成观测中的双峰发射线星系呢?该假设很快被排除,这是因为双峰特征并没有发生在棒的任何位置,而仅仅出现在棒旋星系的中心位置。另一种可能导致双峰特征的物理起源是星系中心的高速旋转气体盘,细节如下。

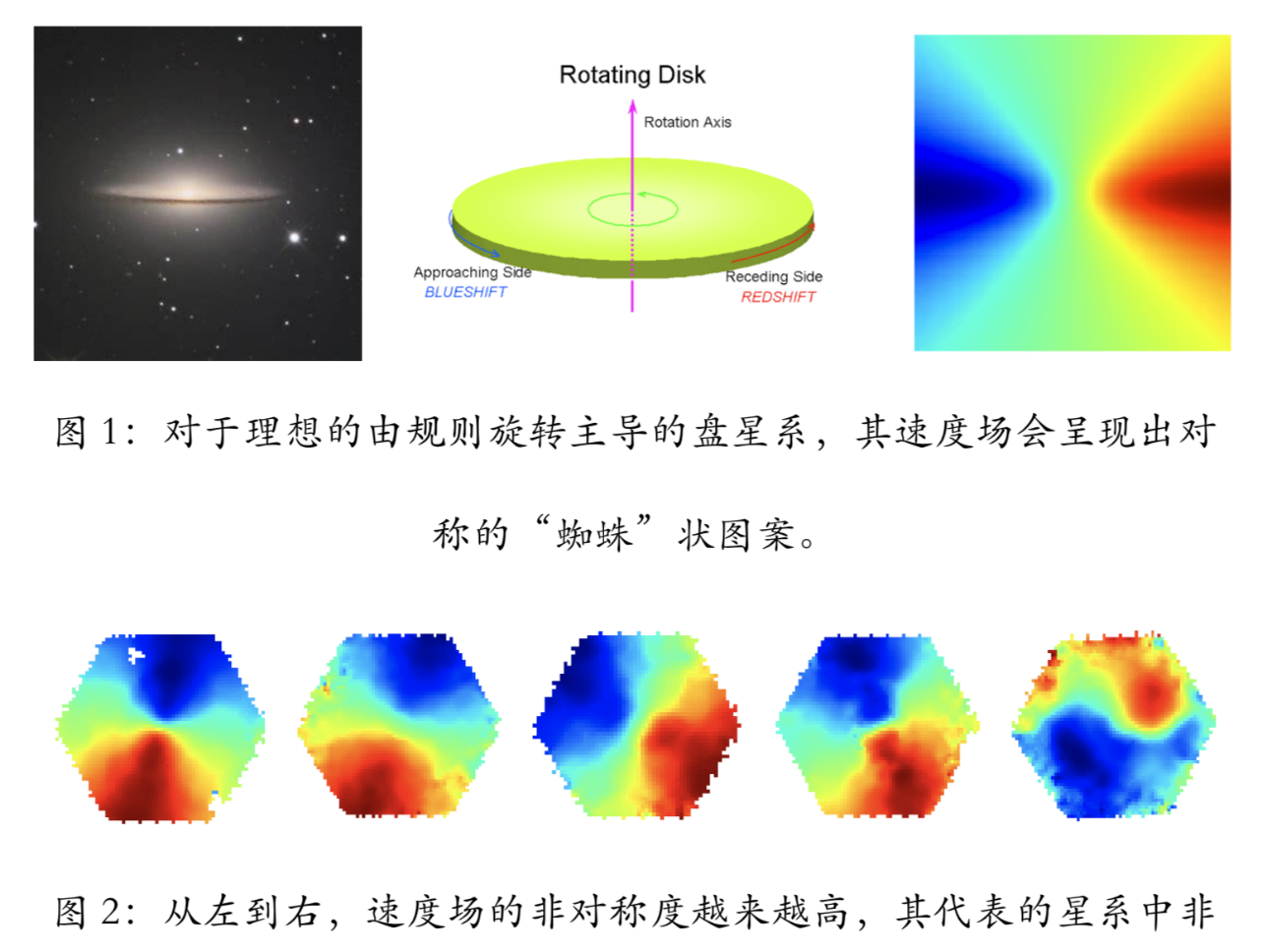

在一个空间分辨率无限高的理想望远镜下,旋转盘星系上每一个点的气体运动都可以被分辨出来。那么,观测到的光谱将是:在盘的蓝移一侧看到一个蓝移的发射线峰,在红移一侧看到一个红移的发射线峰。在任何一个具体的位置上,气体都只有一个主导的速度方向,因此只贡献给一个峰(如图3所示)。然而,现实中的所有望远镜都存在空间分辨率极限。这意味着,我们无法分辨出盘上微小的细节(PSF效应)。来自盘上一大片区域的光,都会被望远镜混合在一起,汇集到同一个像素或光谱元中。这个被混合的区域,其尺度远大于盘上具有单一速度的局部区域。在一个被PSF模糊掉的区域内,如果同时包含足够多的、具有显著速度差异(即高速蓝移和高速红移)的气体,那么这个区域将产生明亮的双峰窄发射线。

图3. 冯帅等2022年给出理想的由旋转主导的盘星系。紫色箭头表示旋转轴,两侧分别是蓝移与红移成分。

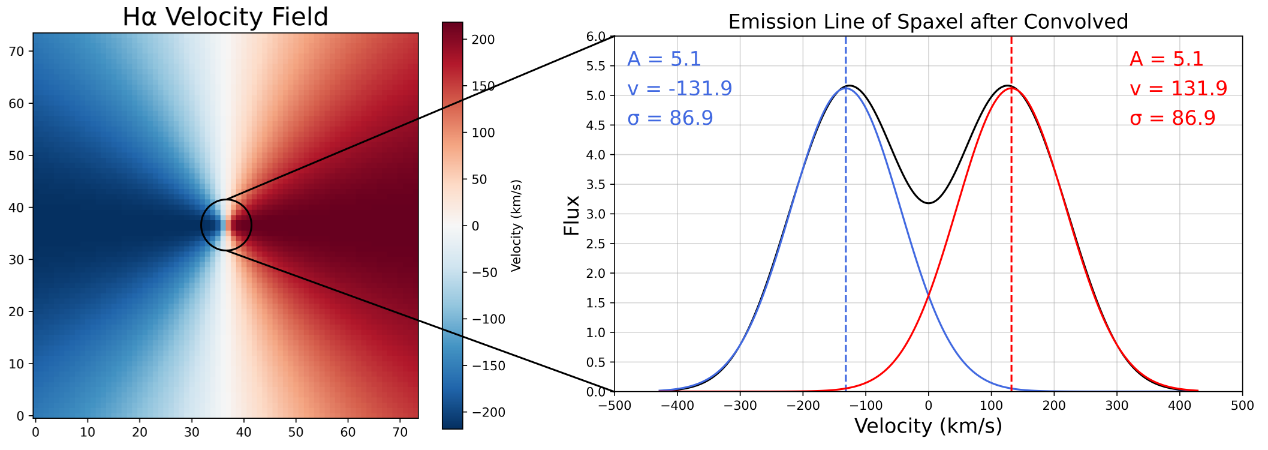

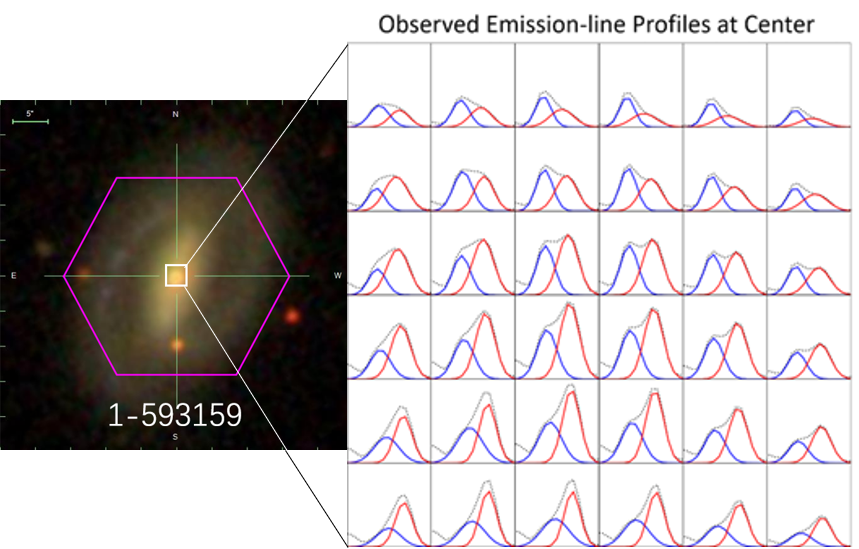

2025年7月,上海天文台的科研团队(Qiu et al. 2025)在简单星系旋转盘模型基础上,使用MaNGA数据,给出了核环导致星系中心出现对称的双峰窄发射线特征的可能性。棒旋星系中的核环恰好满足了这一条件:棒驱动的内流气体在内林德布拉德共振处聚集成环,产生明亮窄发射线的强辐射区,同时它位于旋转曲线陡峭变化的区域。核环在空间上的尺度非常小(在PSF下无法分辨),但其旋转速度却差异巨大。因此,在一个被PSF模糊后的“像素”里,同时混合了来自环的接近侧(高速蓝移气体) 和远离侧(高速红移气体) 的贡献,从而形成对称的“双峰轮廓”(如图4所示)。目前,这一部分工作已在线发表国际学术期刊《天体物理杂志》(Astrophysics Journal)。

图4. PSF效应影响下,棒旋星系中心旋转曲线陡峭变化区域产生的双峰轮廓。右侧的蓝色与红色轮廓分别表示轮廓的拟合结果。

此外,核环的旋转运动是有序、对称的,这直接导致了最终产生的双峰发射线特征在空间上的变化整体上也是对称的(如图5所示)。

图5. 核环范围内观测到双峰轮廓的规则变化

最后,这项工作的价值不仅在于证实了一个模型,更在于为“双峰窄发射线≠双黑洞”提供了强有力的观测证据,深化了对星系中心结构的理解,并且展示了仪器效应如何影响科学发现。在寻找难以捉摸的双黑洞时,必须首先仔细排除由核环等结构产生的“假阳性”信号。这迫使天文学家使用更高空间分辨率的观测(如ALMA, JWST)或结合多波段信息(如X射线看是否有两个点源)来进行确认。

科研论文链接:

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad6b8e

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adf4d1

科学联系人:沈世银,中国科学院上海天文台,ssy@shao.ac.cn

附件下载: