探索宇宙“孤独闪光”:一例极亮非重复快速射电暴的高灵敏度观测研究

中国科学院上海天文台与中国科学技术大学的联合研究团队对一例极其明亮的非重复型快速射电暴(FRB 20250316A)进行了高灵敏度观测,未发现任何持续存在的射电源,这一成果为非重复FRB的持续射电源给出了迄今最严格限制,推进了人们对FRB物理机制的理解。相关成果于2025年9月18日发表于国际天文学学术期刊《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)。

FRB是宇宙中一种持续时间极短、能量极高的射电爆发现象,能在千分之一秒内释放出相当于太阳数天甚至数年的总能量。天文学家根据其爆发行为将它们分为两类:会多次爆发的“重复暴”和仅出现一次的“非重复暴”。FRB研究的核心问题是,这些爆发源周围是否存在一个“持续射电源”?持续射电源的物理起源是什么?它是否与FRB的分类(重复或非重复)有直接关联?解答这些问题是揭开FRB起源之谜的关键。

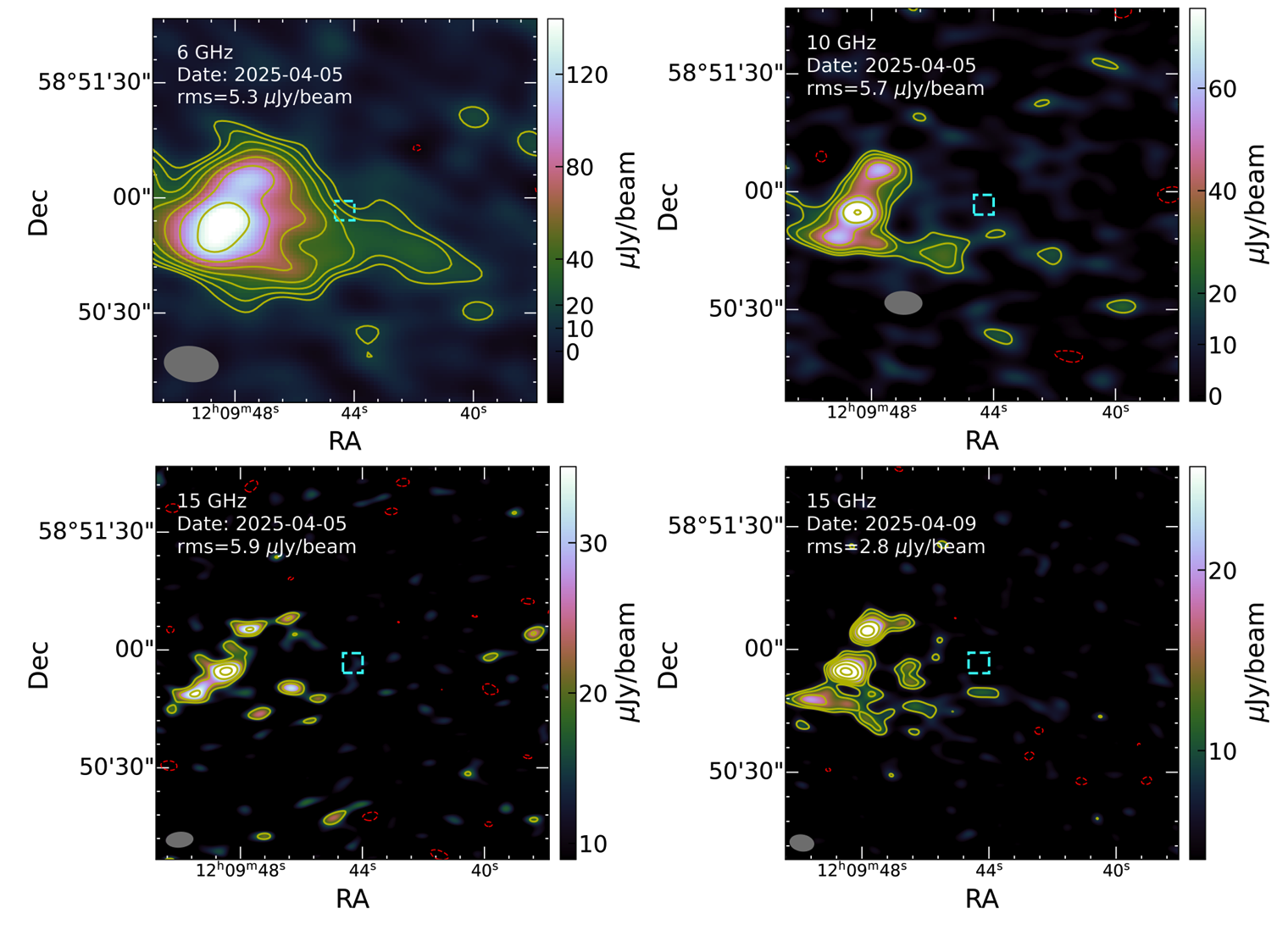

FRB 20250316A,是迄今发现的爆发强度最高的非重复暴之一,且距离地球相对较近,是深入探究可能存在的极微弱持续射电源的理想目标。团队利用美国甚大阵射电望远镜(VLA),在其爆发后仅一个月内对其进行观测。然而,在对数据进行精细处理后,没有发现任何持续射电源的蛛丝马迹。这次观测的价值,恰恰在于我们的“未探测到”。论文第一作者安涛研究员介绍,“我们在15GHz波段给出了2.8微央斯基(1sigma水平)的流量密度上限,与中性氢强度映射(CHIME)国际合作团队在事件发生两个半月后9.9 GHz波段的2.2微央斯基(1sigma水平)上限相互印证,对这个非重复FRB的持续射电源亮度给出了迄今为止最严格的约束,这个结果显著收紧了部分理论模型的空间,提示这类‘孤独闪光’的产生环境可能比我们想象的要‘干净’得多。”

该研究对FRB理论模型提供了极为严格的筛选。流量密度上限有力地排除了“强磁星-星云”这类在部分重复FRB源中被广泛讨论的模型,意味着像FRB 20250316A这样的非重复暴,其产生的物理机制和所处的环境,可能与那些已有较深入研究的重复FRB有着本质区别。这一发现还为其他理论模型,如中子星并合或年老磁星的巨型耀斑等这些过程都发生在一个周围介质密度低、磁场弱的环境中,不会留下明亮的、长期存在的射电源,提供了有力的支持。

该研究为区分FRB的不同起源路径迈出了重要一步,不仅加深了我们对宇宙中最极端物理现象的理解,也指明了新的探索方向。随着未来更多FRB样本的积累和更深度的观测,我们离最终勾画出完整的FRB起源图景的那一天,正越来越近。

图:甚大阵射电望远镜(VLA)图像显示,在不同频段和观测时段均未在FRB 20250316A位置检测到持续射电源。

这项工作得到国家重点研发计划SKA专项、国家自然科学基金、中国科学院战略先导专项、上海市东方英才领军项目、新疆维吾尔自治区天池计划、中国博士后基金的支持。数据处理工作是在SKA区域中心中国节点完成的。

论文链接:https://doi.org/10.3847/2041-8213/ae0324

科学联系人:安涛 antao@shao.ac.cn

附件下载: