上海天文台科研人员在脉冲星计时阵数据分析取得新进展-助力纳赫兹引力波探测

近日,中国科学院上海天文台的科研团队在脉冲星计时阵列(PTA)方面取得两项重要进展,为纳赫兹引力波探测提供了更可靠的支撑,相关研究成果发表于天文学学术期刊《皇家天文学会月报》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)和《天文与天体物理》(Astronomy and Astrophysics)。

纳赫兹引力波的探测是一项全球性的科学探索,这项研究已开展十余年之久。探测的主要原理,是通过监测一组超高精度的脉冲星,组成一个银河系尺度的超大探测器网络,即脉冲星计时阵列(PTA)。上海天文台的多位研究人员正深度参与全球多个脉冲星计时阵列(PTA)合作组织的研究工作,其中包括欧洲脉冲星计时阵列(EPTA)、中国脉冲星计时阵列(CPTA)以及由全球各区域PTA合作组织组成的联盟,国际脉冲星计时阵列(IPTA)的研究工作。

科学家们把脉冲星当成宇宙中的精准时钟,通过监测他们信号到达地球的时间来捕捉引力波,就像听收音机遇到杂音一样,他们需要先校准这些宇宙时钟的走时误差(计时模型),并过滤掉各种宇宙干扰(噪声模型),才能确保检测到的引力波信号真实可靠。

图1 脉冲星计时阵引力波探测示意图 (Credit: IPTA)

太阳风对脉冲星计时造成系统性偏差

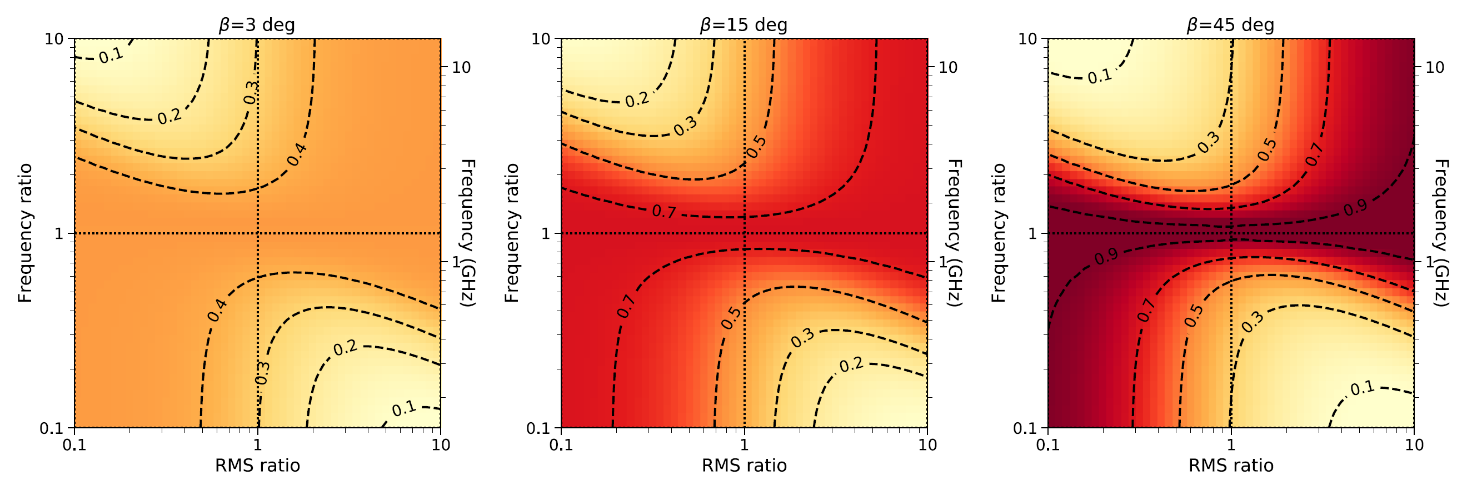

上海天文台刘阔研究员牵头的科研团队系统揭示了太阳风与毫秒脉冲星天体测量参数之间的相关性。研究发现,脉冲星位置、周年视差测量与太阳风参数之间存在显著关联,且这种相关性随脉冲星所处黄道纬度而变化,并可能对计时模型中的天体测量参数造成系统性偏差。研究团队利用欧洲脉冲星计时阵第二次数据释放(EPTA DR2)的数据集进一步验证了这一效应:通过调整太阳风参数,脉冲星的视差和位置测量结果与其他PTA及不同观测技术的数据更加吻合。该研究还表明,在脉冲星计时中引入天体测量对脉冲星的距离测量,和纳入低频射电脉冲星计时观测数据,有助于整体优化脉冲星计时的测量准确性。

图2 对处于三种黄道纬度的脉冲星,以及不同计时精度与数据观测频率范围情况下,计算出的太阳风强度与脉冲星计时周年视差参数之间的相关系数。由图可见,在不同参数条件下,相关性差别迥异,且在高黄道纬度、频率覆盖范围小的情况下,能达到近似于完全相关。

构建中国脉冲星计时阵列噪声模型

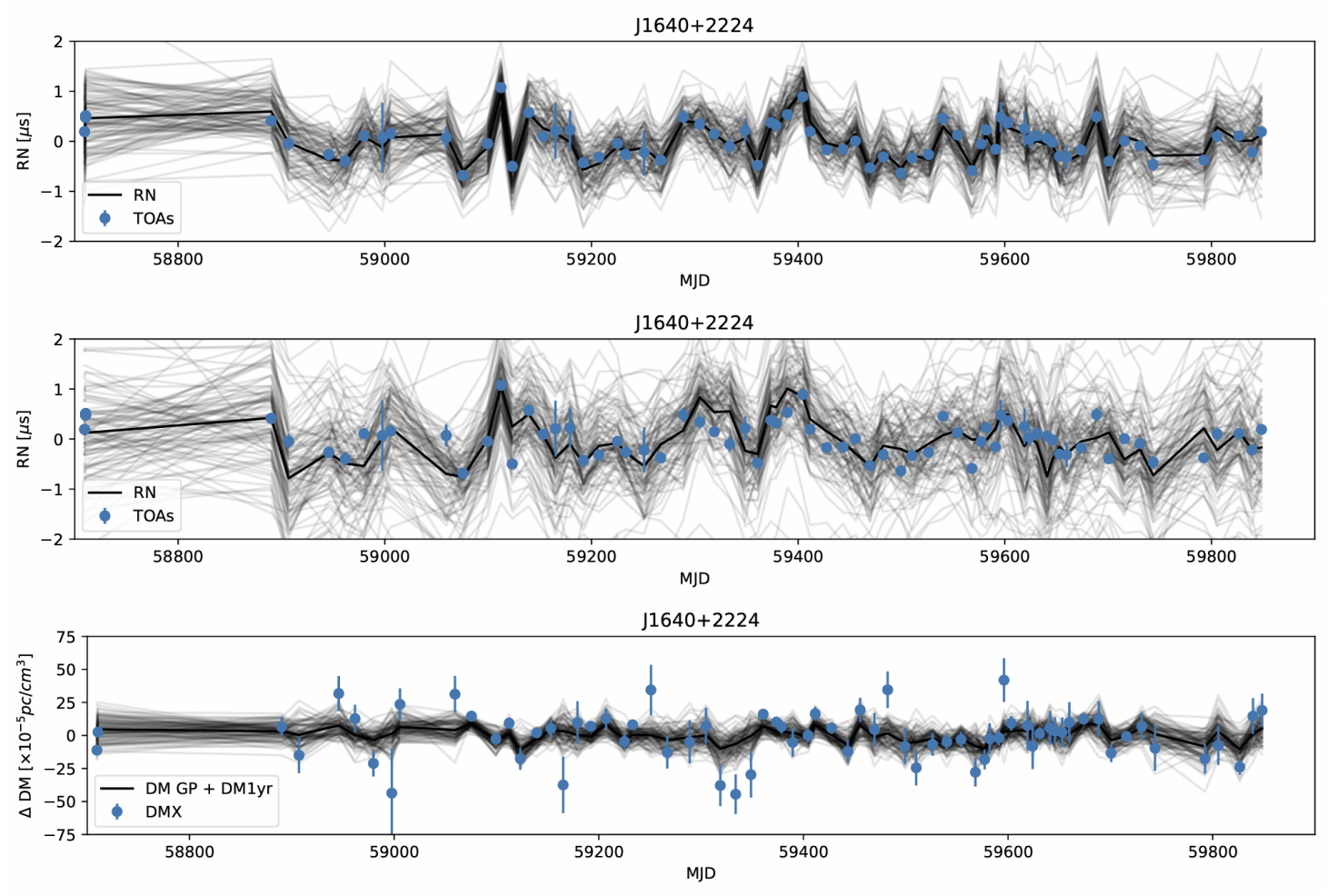

上海天文台陈偲源副研究员牵头的科研团队利用中国脉冲星计时阵第一次数据释放(CPTA DR1)构建了脉冲星噪声模型。尽管CPTA的观测时间跨度仅为3年,但凭借FAST望远镜的超高灵敏度,研究团队分析了数据中的各类噪声成份。为保障模型的可靠性,研究团队采用四套独立分析流程进行交叉验证,并基于贝叶斯方法建立了稳健的噪声模型。在CPTA DR1中的57颗目标脉冲星中,约50颗的噪声特性已得到精确约束,其余脉冲星则未表现出长周期信号特征。该模型已被应用于基于CPTA DR1的引力波信号搜寻工作中,与其他脉冲星计时阵列的研究结果高度一致,展现出重要的科学应用价值。

图3 CPTA DR1数据集中毫秒脉冲星J1640+2224的噪声分析结果。图中实线表示时域中重构出的非频率依赖红噪声(上两行)和色散量测量的变化(下一行)。蓝点则标注了利用FAST望远镜数据所取得的精确观测值。

上述两项研究为国际脉冲星计时阵第三次数据释放等后续工作奠定了重要基础。将继续推动高精度脉冲星计时、脉冲星噪声模型分析以及纳赫兹引力波信号解析等领域的发展。

论文链接:

[1] https://academic.oup.com/mnras/article/536/3/2603/7921602

[2]https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2025/07/aa52550-24/aa52550-24.html

科学联系人:

[1] 刘阔,中国科学院上海天文台,liukuo@shao.ac.cn

[2] 陈偲源,中国科学院上海天文台,siyuan.chen@shao.ac.cn

附件下载: