上海天文台科研团队在星系角动量研究中取得重要进展

近日中国科学院上海天文台王鹏青年研究员带领的科研团队在星系角动量研究领域取得重要进展,该团队利用MaNGA积分视场光谱巡天数据和斯隆数字巡天(SDSS)数据,首次发现:小质量旋涡星系的角动量方向与大尺度纤维结构的旋转角动量方向表现出反方向关联(Ant-parallel),相关成果于2025年7月5日在线发表在国际天文学学术期刊《天体物理杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)上,为深入理解大尺度宇宙环境如何影响星系角动量形成和演化提供了新的观测线索。

宇宙在大尺度上(横跨上千万光年的百万秒差距/Mpc尺度)由节点(knots)、纤维(filaments)、墙(walls/sheets)和空洞(voids)等结构组成。根据潮汐力矩理论,星系的角动量源于其所在引力场中潮汐力矩的作用。由于大尺度引力潮汐场的分布由物质分布决定,因此研究星系角动量分布与大尺度结构的统计关联,对于验证潮汐场驱动星系角动量演化的具体机制至关重要。图一展示了星系角动量在大尺度环境下的关联示意图。

图一 星系角动量和大尺度环境关联的示意图。

该研究创新性地将纤维结构视为动态旋转实体,而非静态结构,参考“扩展阅读”中关于纤维结构自旋信号的首次发现。研究人员利用MaNGA数据重构了星系内物质的动力学角动量,并基于SDSS数据重构了大尺度纤维结构,计算了纤维结构绕其中心轴的旋转角动量。这是同类研究中首次考虑纤维结构本身的运动信息。

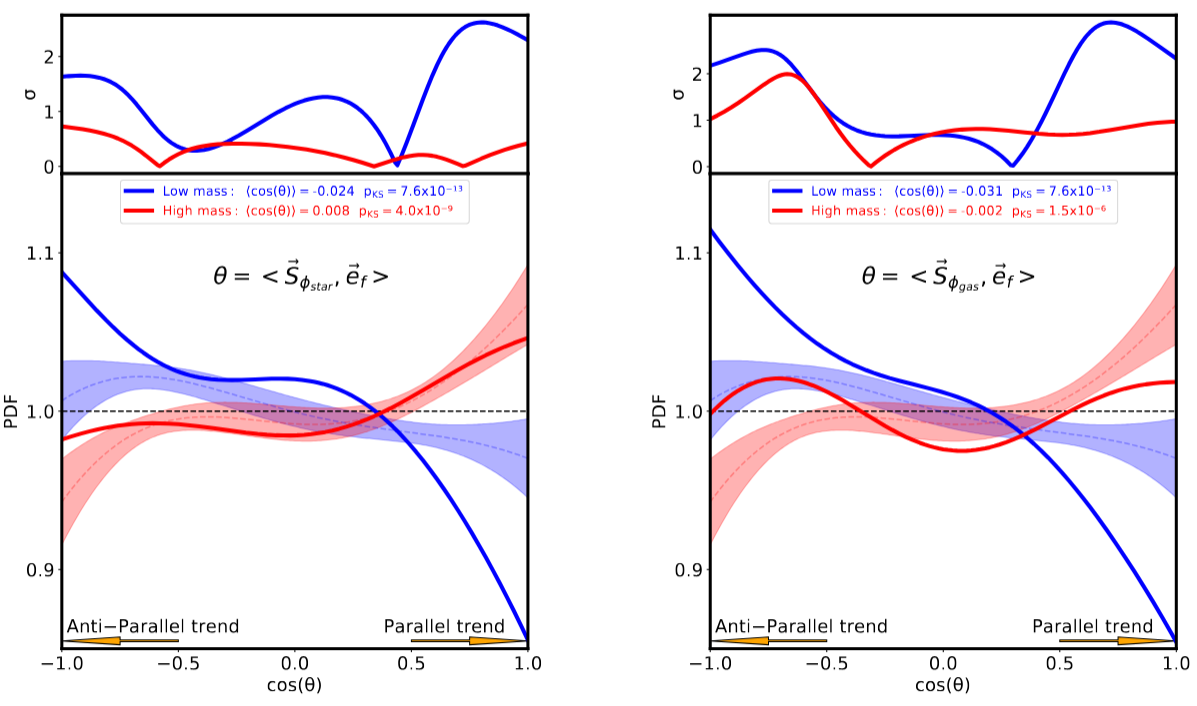

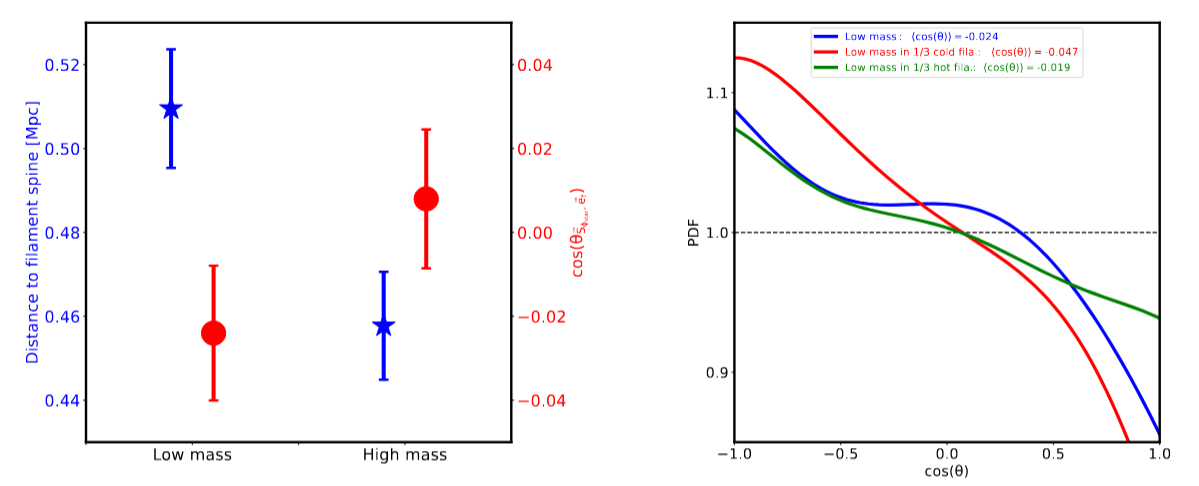

科研团队筛选出旋转显著、角动量测量可靠的旋涡星系样本进行分析。研究发现,对于小质量旋涡星系(图二上图蓝线所示),其角动量方向表现出与纤维结构角动量方向明显的反向趋势;而大质量旋涡星系(图二上图红线所示)的角动量方向则接近随机分布。进一步分析揭示(图二下左图),大质量星系通常更靠近纤维结构中心区域,小质量星系则多分布于外围。同时,在“动力学较冷”(即旋转运动主导而非随机运动主导)的纤维结构中,这种角动量的反向趋势表现得尤为显著(图二下右图)。

图二 上图:星系角动量与纤维角动量夹角余弦值分布及统计显著性。左/右图分别为恒星/气体角动量的结果,阴影区表示随机分布范围。下图:不同质量星系样本到纤维中心的平均距离(左图);不同动力学温度纤维结构中角动量反向趋势的对比(右图)

此项研究首次将纤维结构的动力学性质纳入星系角动量研究的考量,为揭示宇宙不同尺度上引力相互作用的本质提供了宝贵的观测依据。该研究团队正基于此发现开展数值模拟研究,以期在未来构建更完善的星系角动量构建与演化的物理模型。

该研究由中国科学院上海天文台主导,联合南京大学、浙江大学、厦门大学共同完成,是一支完全由国内年轻团队主导,论文第一作者是上海天文台硕士二年级汪昊达,通讯作者是上海天文台王鹏青年研究员。该研究得到了国家自然科学基金委面上项目、中国载人航天工程巡天空间望远镜专项科学研究、上海市启明星(A类)项目的经费资助。

论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ade6fe

扩展阅读:上海天文台研究团队参与的中德合作项目在宇宙大尺度结构研究中取得进展https://shao.cas.cn/2020Ver/xwdt/kyjz/202106/t20210618_6114300.html

科学联系人:王鹏,pwang@shao.ac.cn

附件下载: