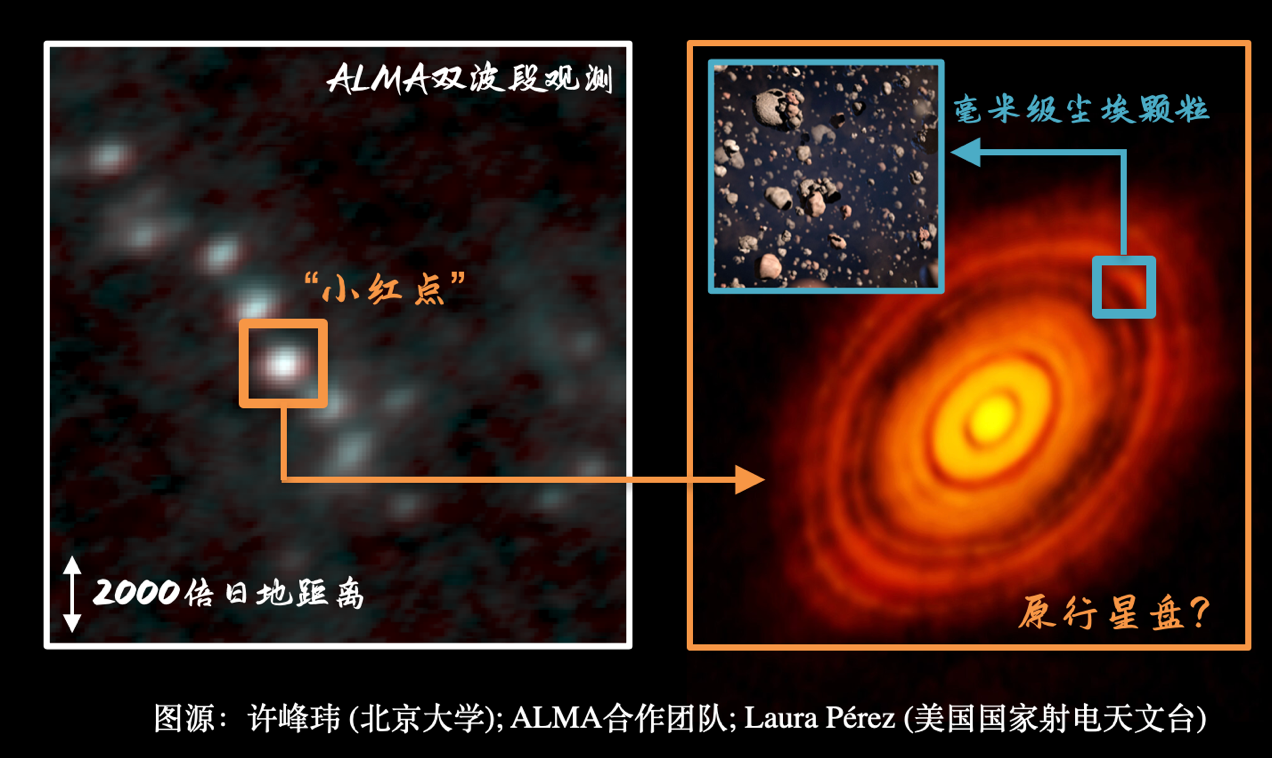

科研人员使用ALMA双波段观测发现银河系中心数百个原行星盘候选体

我们在宇宙中孤独吗?我们从何而来?

截至目前天文学家已发现了数百个原行星盘,可能是我们太阳系的原型。但其所处的星际环境并不具代表性。在银河系的其他区域,尤其是靠近银心的中央分子带(CMZ),星际环境更加剧烈,具有更高的压力和湍动。因此,研究CMZ中的原行星系统,为我们检验和完善太阳系形成理论提供了宝贵的机会。

由北京大学天文与天体物理研究院、上海天文台和德国科隆大学第一物理研究所共同牵头,联合多家研究机构,国际科研团队开展了银河系CMZ中三片具有代表性的分子云的高灵敏度、高分辨率、完整覆盖观测。这是目前为止该区域最全面的一次巡天观测,共识别出500多个致密结构——恒星诞生的摇篮。

实际上在CMZ中寻找这样的系统极具挑战性。 它们遥远、昏暗,并深埋在浓密的星际尘埃中。研究团队使用了阿塔卡玛大型毫米/亚毫米波阵列望远镜(ALMA),通过干涉技术,将分布在数千米范围内的数十个天线所接收到的信号进行综合分析,实现了前所未有的高角分辨率。利用此技术,该团队能够分辨出位于约170亿天文单位之外的直径仅仅约为1000天文单位大小的结构。

此外,该团队通过调节天线阵列,巧妙实现了“双波段观测”——即在相同分辨率下获取两个不同波长的图像。正如人类依赖颜色来感知世界,双波段观测也提供了关键的光谱指数信息,有助于揭示这些遥远系统的温度、尘埃性质和内部结构。

令人惊讶的是,研究团队发现超过70%的致密结构呈现出比预期更“红”的颜色。在排除观测偏差和其他可能性后,研究人员提出了两种最有可能的解释——而这两种解释都指向一个共同的结论:这些致密结构中存在原行星盘。

“我们在CMZ中看到了许多‘小红点’,这让我们非常震惊。”本研究的第一作者、北京大学博士生、科隆大学交换生许峰玮表示,“它们似乎在诉说这些致密结构的真实面貌。” 其中一种可能性是,这些核心并不是先前假设的透明、均匀球体,而是包含更小、光学厚度更大的结构——可能是原行星盘。许峰玮的导师王科教授补充,“在这种情况下,短波段的自吸收效应会使部分辐射被遮蔽,导致我们看到偏红的颜色。”

另一种可能性则涉及尘埃颗粒的生长。“在稀薄的星际介质中,尘埃颗粒通常只有几个微米大小,”本研究辐射传能建模的主要贡献者,高雄中山大学物理系吕浩宇教授解释说,“但我们的模型显示,在某些致密核心中可能存在毫米级的尘埃颗粒。”如果该假设成立,那么这些大颗粒很可能是在原行星盘中形成的,并可能通过原恒星的外流等机制被带出。

“ALMA的强大之处在于其提供了这双锐利的带有色彩信息的鹰眼,深入窥探银河系中最神秘的区域之一。”本次ALMA观测项目的负责人,上海天文台吕行研究员说道。

无论哪种解释为主,都需要原行星盘的存在。这项研究表明,仅在这三片CMZ分子云中,可能已有超过300个原行星盘系统正在形成之中。未来的多波段后续观测将进一步限制它们的物理属性和演化阶段,为我们理解太阳系起源及银河系中心类地行星系统的形成过程,打开了一扇新的窗口。

该工作得到了科技部重点研发专项、中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项、国家自然科学基金委、上海市自然科学基金、中国科学院西部之光-西部交叉团队重点实验室专项等项目的支持。

图源:许峰玮 (北京大学); ALMA合作团队; Laura Pérez (美国国家射电天文台)

论文链接:https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2025/05/aa53601-24/aa53601-24.html

科学联系人:吕行 xinglu@shao.ac.cn

附件下载: