在月球背面捕捉宇宙的黎明:鸿蒙计划科学预研取得重要进展

近日,中国科学院上海天文台和国家天文台的科研团队在宇宙黎明时期21厘米氢信号探测领域取得重要进展,相关研究成果于2025年3月26日在线发表在澳大利亚天文学会出版物PASA。

宇宙黎明时期的21厘米信号是揭示该时期第一代天体形成奥秘的关键探针,然而由于来自银河系和河外星系的强烈射电信号影响,探测21厘米信号就像是在背光严重的情况下照相。要探测到微弱的21厘米信号,需要在电磁环境极其优良的环境开展探测实验。然而无论是地球还是太阳,都会给探测实验带来极大干扰。

鸿蒙计划创新性地提出利用月球背面的独特环境进行宇宙黎明时期21厘米氢信号的探测。该计划采用“1+9”卫星编队方案,由1颗领队卫星和9颗子卫星组成太空观测阵列。其中,高频子星搭载新型“雪糕筒天线”,专门负责30-120MHz频段的信号捕捉。

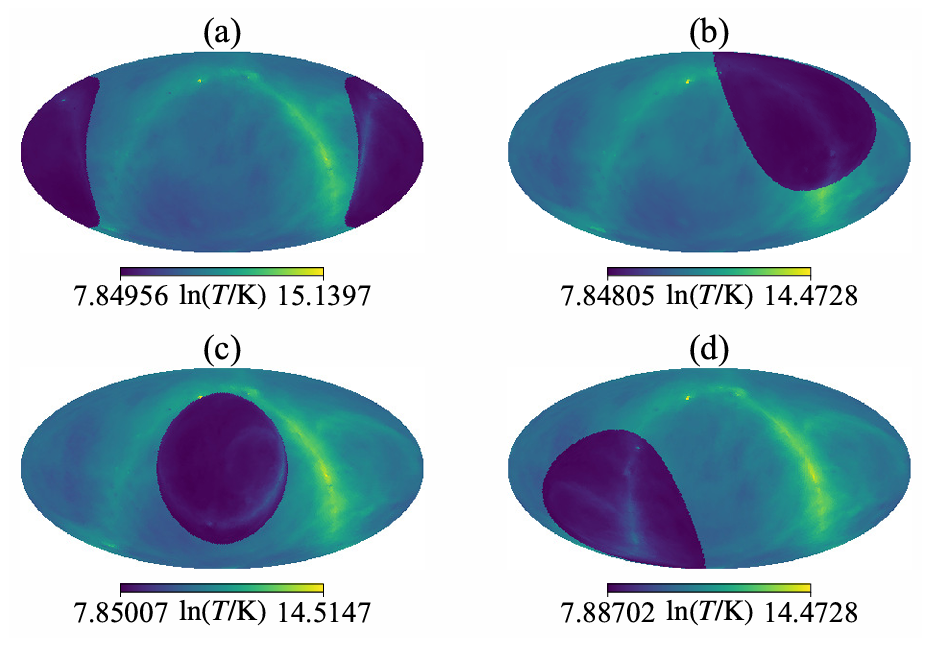

如上图所示,是“雪糕筒天线”在月球轨道可能看到的全天的射电天空模型,四张图分别对应月球在四个不同的相对位置,其中较暗的区域是月球。可见月球不仅会遮挡电磁波,同时也会进行反射,像一面反光板,将来自天空的电磁波反射到在月球轨道运行的天线上。

月球背面具有三大观测优势:直径约3476公里的月球本体可完美屏蔽地球无线电噪音;月夜期间可有效屏蔽太阳低频辐射;无大气层和电离层的干扰,确保信号探测的稳定性。但是月球背面的环境和地球上有很大的不同,月球的辐射和可能的射频干扰,就像是摄影棚里额外的反光板和挡在镜头前的杂物,都使得探测加倍困难,需要深入的理论研究。

论文第一作者,上海天文台博士生刘天阳说:“虽然月球背面的电磁环境几乎是整个太阳系最好的,但是以前的实验都是在地面做的,在月球轨道会遇到些什么新的问题,未知数很多,我们必须未雨绸缪。”

在该研究中,上海天文台和国家天文台组成的合作研究团队仔细考察了在月球轨道上探测宇宙黎明时期信号的主要干扰。这些干扰包括了月球反射和热辐射,强射频干扰,弱射频干扰等。研究团队拓展了VZOP(可变零阶项多项式)算法在月球轨道的应用,该算法具有精准建模、动态修容和智能去噪三大特点,可有效去除前景辐射干扰,实现信号的高保真还原。研究团队预计,通过103天(绕月1080圈)的持续观测,即可将热噪声降到远低于21厘米信号的水平。

论文通讯作者,上海天文台张佳骏副研究员表示:“可以说,地面试验对于探测宇宙黎明时期的21厘米信号的争议将会在鸿蒙计划的观测之后得到终结。在太阳系最优良的观测环境中,在月球轨道的卫星将明确告诉我们,宇宙黎明的真容究竟如何。”

该研究得到了科技部,国家自然科学基金委员会和中国科学院等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1017/pasa.2025.17

科学联系人:张佳骏 jjzhang@shao.ac.cn

附件下载: