对长周期彗星C/2022 E3(ZTF)的谱线观测取得重要进展

近日,中国科学院紫金山天文台与中国科学院上海天文台合作取得了彗星毫米波分子谱线观测的重要进展。相关研究成果以“Hydrogen Cyanide in Comet C/2022 E3 (ZTF) from 3.4 mm Wave Spectra”为题发表于国际天文学期刊《天文学杂志》(The Astronomical Journal)。

彗星形成于早期太阳系,内部的成分提供了太阳系形成时期的关键信息。而长周期彗星进入内太阳系的次数更少,成分更接近于早期太阳系的环境。彗星在进入内太阳系时,内部的气体冰因温度的升高而挥发,形成彗发。而大部分有机分子的旋转跃迁谱线的波长在毫米波范围内,此时可以通过毫米波望远镜对特定分子进行探测。

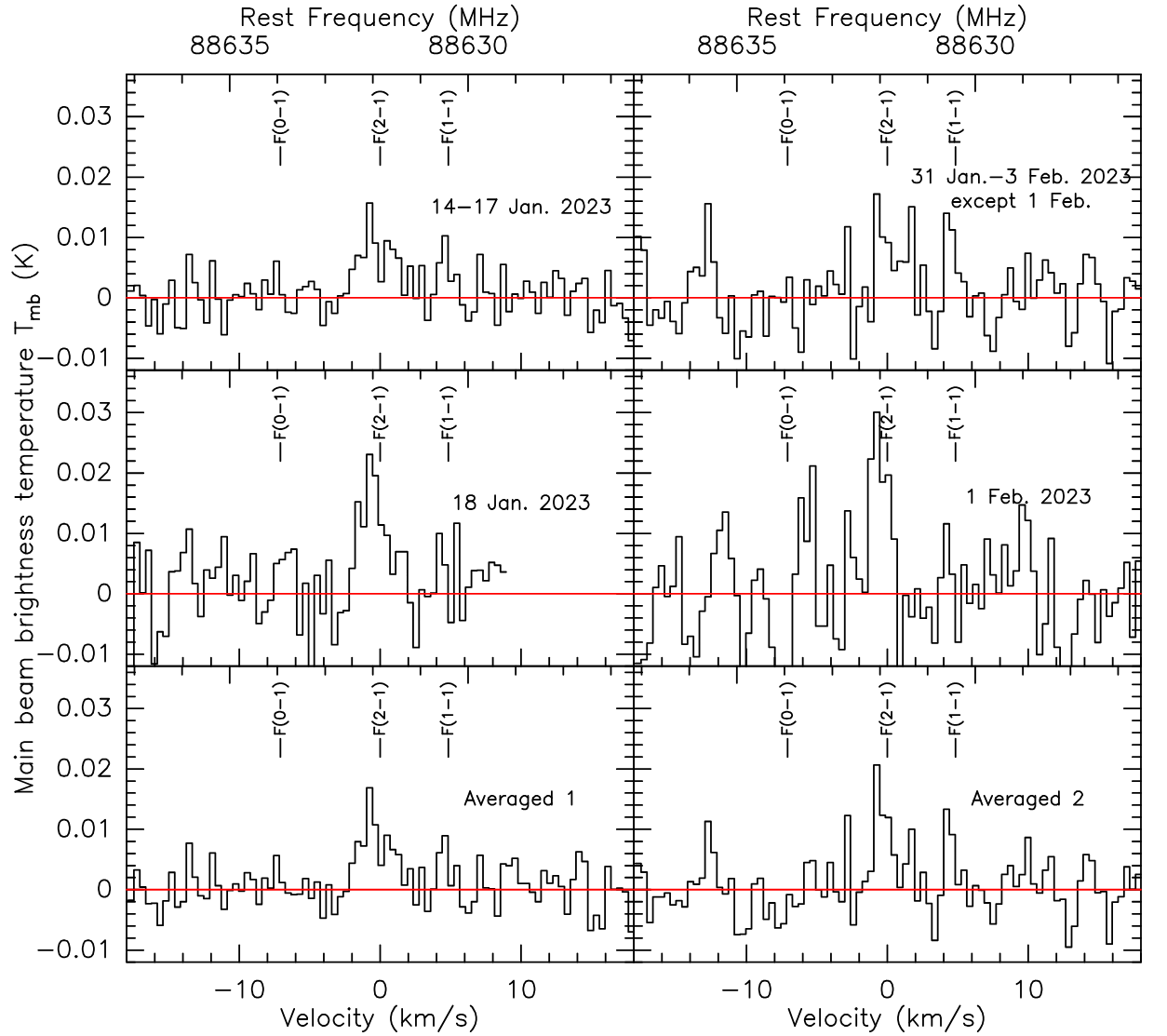

研究团队使用中国科学院紫金山天文台13.7米毫米波望远镜,在长周期彗星C/2022 E3(ZTF)(此后简称E3)本次回归的近日点(2023.01.12)和近地点(2023.02.03)附近,成功探测到了88.6GHz的HCN (1-0)发射线,包含三个超精细结构,主线信噪比均在4σ左右,结果如图1。

图1. 彗星C/2022 E3 (ZTF) 的平均HCN (1-0) 谱线

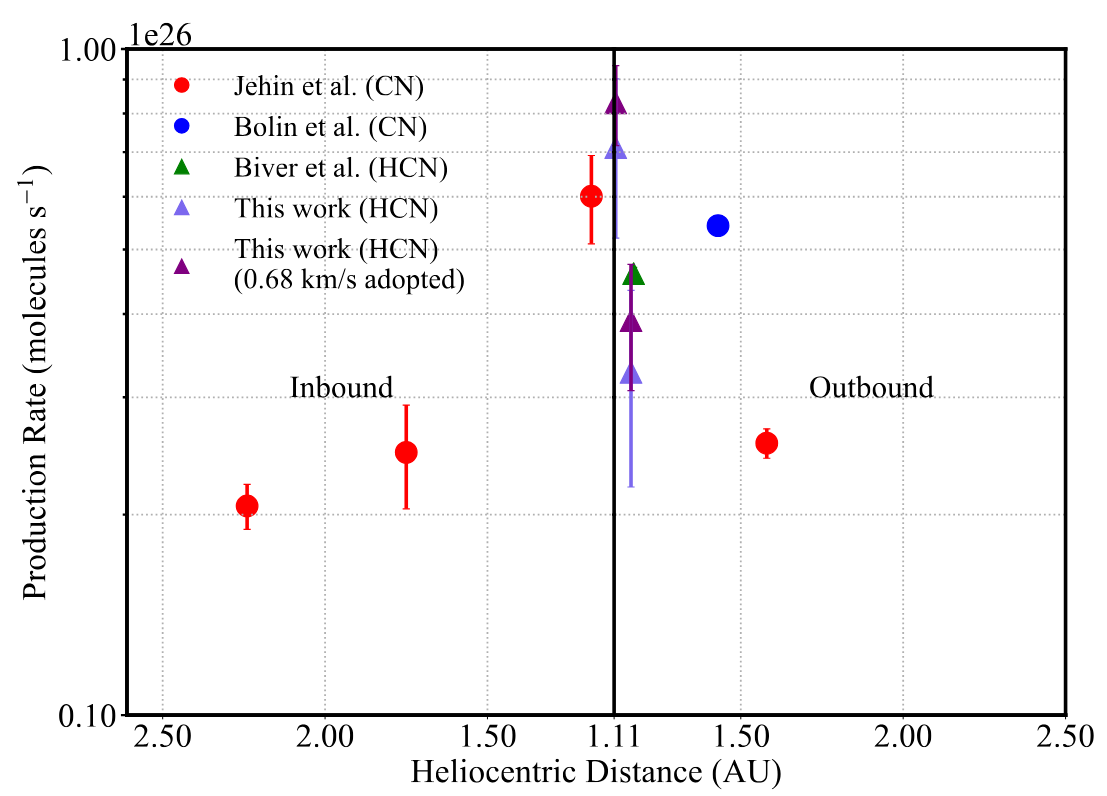

从谱线轮廓中,团队得到了彗发中HCN的膨胀速度约为0.6 km/s。在Haser的均匀膨胀的球状彗发假设下,基于经典的辐射转移模型计算了HCN分子的产率。本模型分别考虑了HCN分子与水分子和电子的碰撞激发过程,并假设激发温度为60K。E3在近日点(日心距约1.11 AU)和近地点(日心距约1.16AU)附近的产率约为1025/s量级。团队还对比了HCN和CN自由基的产率关系(图2),HCN的光解作为CN自由基的主要来源,他们的产率相当,变化趋势也符合彗星的活动性趋势。根据其他研究得到的H2O产率,团队估计了在两个观测周期内HCN与H2O的相对丰度比稳定在0.13%,在相同日心距下与其他长周期彗星差别较小。而同在观测波段范围内的HCO+(1-0)发射线并未被探测到,仅估计了上限(与H2O的相对丰度<0.08%),说明HCO+在彗发中的含量较低,作为其主要来源的HCOOH同样含量较低。

图2. 彗星C/2022 E3 (ZTF)的HCN和CN的产率随日心距的演化

论文第一作者李浚岑为紫金山天文台博士生,通讯作者分别为中国科学院上海天文台的史建春和中国科学院紫金山天文台的马月华。该工作得到国家自然基金面上项目、国家自然基金重点项目以及CSST空间站首批科学研究课题项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.3847/1538-3881/ada7e7

科学联系人:史建春,jcshi@shao.ac.cn;马月华,yhma@pmo.ac.cn

附件下载: