上海天文台利用独创的旋转漂移扫描CCD技术开展近地小行星精密定位和定轨

中国科学院上海天文台(以下简称上海天文台)与乌克兰尼古拉耶夫天文台的联合研究团队利用独创的旋转漂移扫描CCD技术开展了近地小行星的常规观测,实现对近地小行星的精密定位和定轨。

近地小行星是指那些轨道与地球轨道距离比较近的小行星。由于它们有可能撞击地球并带来严重灾难,所以天文学家们需要对这些小行星开展长期精密监测,同时对新发现的小行星进行跟随观测,以便快速计算它们轨道参数,判别它们是否存在撞击地球的风险。近地小行星尺寸较小,当它们距离地球较远时,视星等较暗,当它们接近地球时,虽然相对较亮,但往往由于视运动速度过快,给高精度观测带来较大困难。

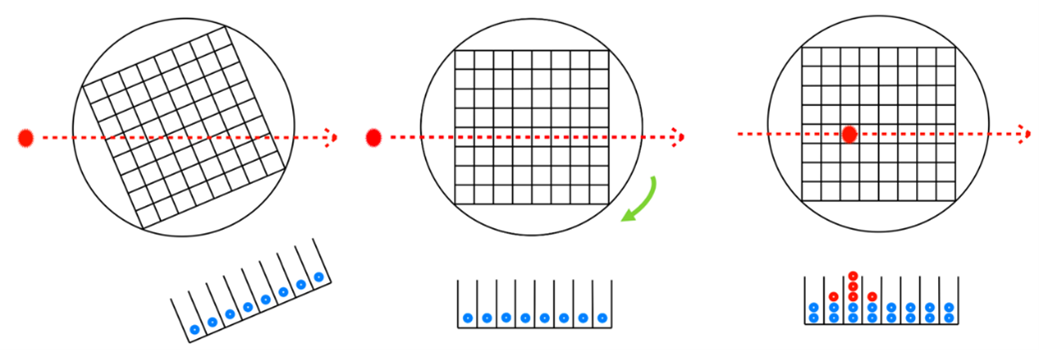

2006年,上海天文台在国际上首创提出旋转漂移扫描CCD技术,将具有漂移扫描功能的CCD相机通过可精密旋转角度的装置安装在望远镜焦面处,通过控制相机旋转角度和CCD电荷移动速度,实现对不同运动方向和速度的小行星进行高精度观测(图1)。自2011年起,上海天文台联合乌克兰尼古拉耶夫天文台通过旋转漂移扫描CCD技术,利用中国西安50厘米望远镜和乌克兰尼古拉耶夫50厘米望远镜系统开展近地小行星常规观测,特别是新发现小行星的跟随观测,取得良好效果。

图1,旋转漂移扫描CCD观测小行星原理图(左图:将望远镜指向小行星预报出现位置。中图:旋转相机,使得相机方向与小行星运动方向相一致。右图:利用漂移扫描方式观测小行星)

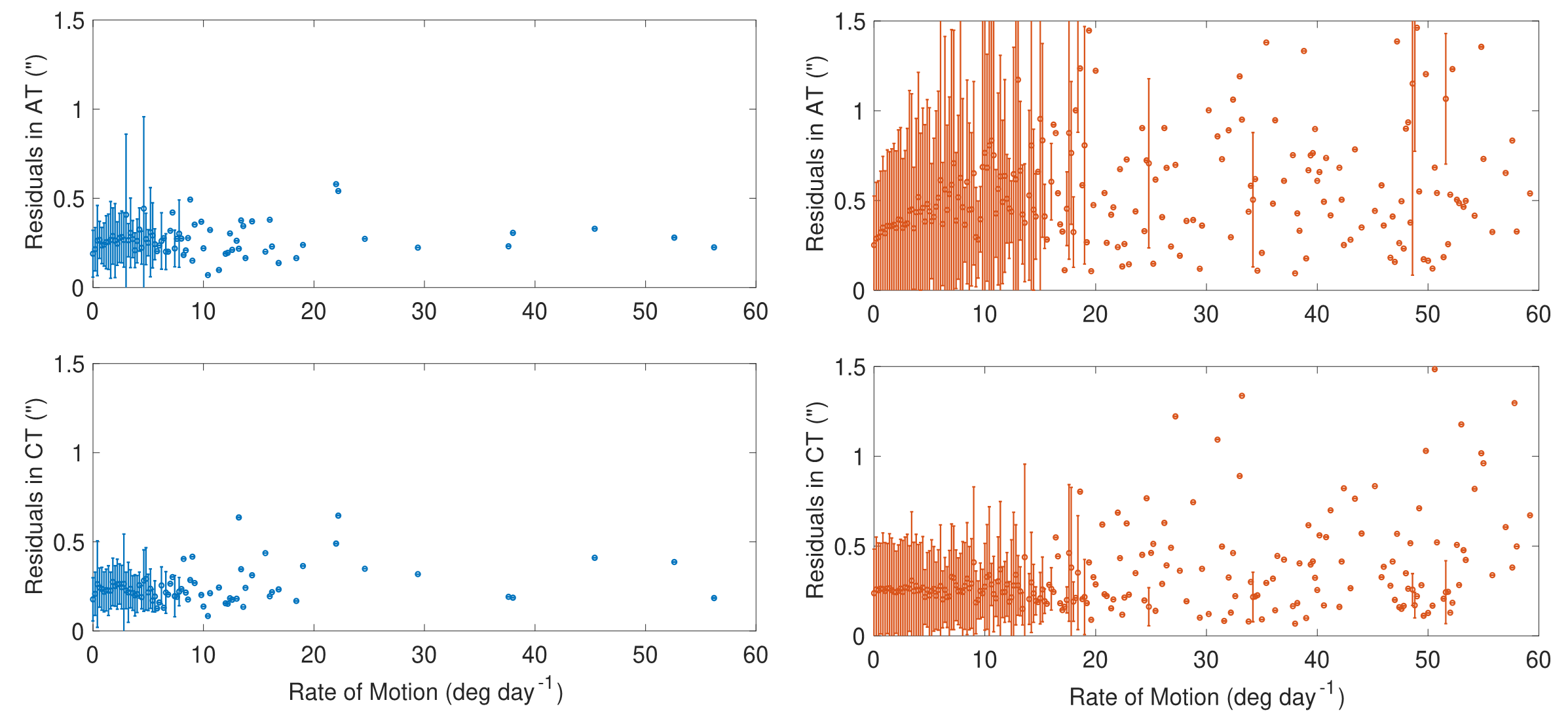

在基于旋转漂移扫描CCD获得小行星高精度天体测量位置基础上,上海天文台研究人员利用自主研发的定轨软件,精密测定出小行星的轨道,并计算得到旋转漂移扫描CCD方法观测近地小行星的误差,在赤经和赤纬方向分别为0.24"和0.32"。所使用的观测数据包括西安2019年至2023年、乌克兰尼古拉耶夫2011年至2022年共计大约500颗近地小行星的11000多组位置信息。

旋转漂移扫描CCD技术的观测精度不受近地小行星视速度的影响,因此十分适合观测这些快速移动目标。而其他观测方法,往往会因小行星视速度过快,而在沿迹方向产生较大误差(图2)。此外,该观测技术也非常适合观测新发现的近地小行星,当其它大口径望远镜发现近地小行星后,在小行星逐渐接近地球时,利用安装旋转漂移扫描CCD相机的小口径望远镜即可进行跟随观测,观测精度不受观测预报误差的影响。基于旋转漂移扫描CCD技术构建的全球小口径望远镜观测网,将大大有利于全球近地小行星监测,确保地球安全免受小行星撞击的威胁。

图2,观测残差均方根的均值及标准偏差,随小行星视速度在沿迹(上图)和垂迹方向(下图)的变化(左图:旋转漂移扫描CCD观测数据。右图:其他望远镜的跟随观测数据)

以上相关研究成果已分别于2021年发表在《天文和天体物理学研究》(Research in Astronomy and Astrophysics)杂志、于2022年发表在《行星与空间科学》(Planetary and Space Science)杂志、以及于2024年发表在《天文学杂志》(The Astronomical Journal)杂志上。

论文链接:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/21/7/175

https://doi.org/10.1016/j.pss.2022.105477

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad24ff

科学联系人:

唐凯,中国科学院上海天文台,tangkai@shao.ac.cn

宋叶志,中国科学院上海天文台,syz@shao.ac.cn

唐正宏,中国科学院上海天文台,zhtang@shao.ac.cn

附件下载: